Quand Doit-On Référer Un Patient?

Au-delà du nombre : Les critères cliniques et éthiques pour la réorientation du patient en ostéopathie

Introduction : L'ostéopathie face à l'incertitude et la question de la réorientation

L'interrogation sur le nombre de séances nécessaires avant d'envisager une réorientation du patient est une question centrale pour tout ostéopathe soucieux de la sécurité clinique et de l'efficacité de sa pratique. Toutefois, la réponse à cette question ne peut se réduire à un simple chiffre. L'approche purement quantitative, telle que "référer après X séances", serait non seulement réductrice, mais aussi potentiellement dangereuse et contraire aux obligations déontologiques. Une telle règle omettrait de considérer la complexité de la condition humaine, les signes d'alerte sous-jacents et les facteurs biopsychosociaux qui influencent la douleur et la récupération.

La compétence d'un ostéopathe ne se mesure pas uniquement à sa capacité à résoudre un trouble fonctionnel, mais également à sa capacité à identifier ses propres limites, à reconnaître les situations cliniques qui dépassent son champ d'expertise, et à orienter le patient de manière appropriée. La décision de référer est un acte de prudence et d'intégrité professionnelle, guidé par un raisonnement clinique rigoureux et continu. Loin d'être un aveu d'échec, elle est la marque d'un praticien responsable qui place la sécurité et le bien-être du patient au-dessus de tout autre impératif.

Ce rapport a pour objectif de fournir un cadre de réflexion structuré pour la prise de décision de réorientation. Il détaillera les fondements légaux et éthiques de cette démarche, présentera un système de classification des signes d'alerte, explorera la notion de plateau thérapeutique et les facteurs qui y contribuent, et précisera les modalités d'une collaboration interprofessionnelle efficace.

Fondements de la pratique et cadre de la réorientation

La pratique de l'ostéopathie en France est encadrée par des textes réglementaires qui définissent son champ d'action et ses limites. Ces fondements constituent la première boussole du praticien, bien avant toute considération sur la durée d'une prise en charge.

Le diagnostic d'opportunité : obligation éthique et légale

La législation française définit clairement les actes autorisés et les conditions d'exercice de l'ostéopathie. Selon le Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, les ostéopathes sont autorisés à pratiquer des manipulations visant à "prévenir ou remédier à des troubles fonctionnels du corps humain". Par une exclusion explicite, ils ne peuvent intervenir sur des "pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou psychologique".

Cette distinction est au cœur du concept de diagnostic d'opportunité. Il s'agit d'une démarche d'évaluation continue, menée par l'ostéopathe, qui consiste à identifier les symptômes ou les signes d'alerte justifiant un avis médical préalable à toute prise en charge ostéopathique. L'objectif est d'exclure les pathologies graves avant de commencer le traitement. Ce processus d'exclusion est une obligation légale. Si le praticien n'a pas la qualité de médecin, il est tenu d'orienter le patient vers un médecin si les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical. La réorientation n'est donc pas une option, mais un devoir impératif dès lors que le diagnostic d'opportunité l'exige. L'article 15 du code de déontologie des ostéopathes renforce ce principe en stipulant que l'ostéopathe ne doit pas "entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose".

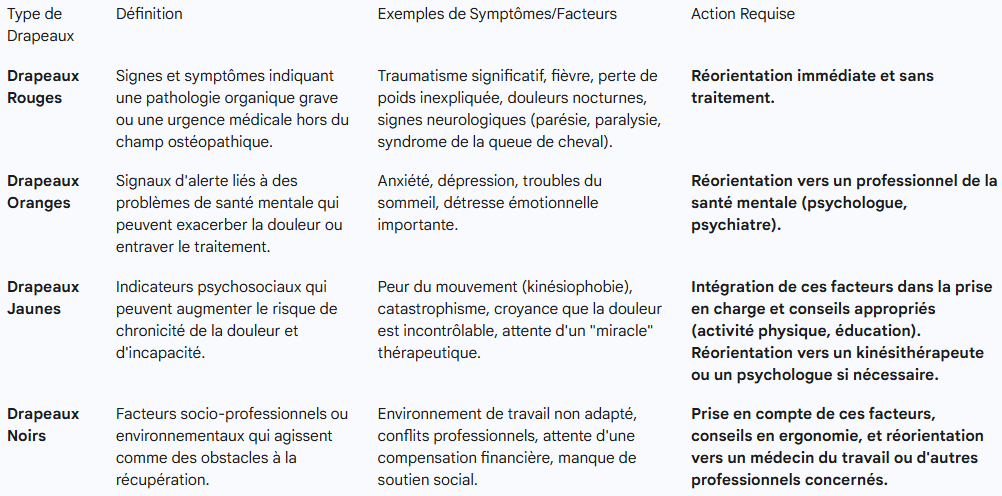

Le concept de "Drapeaux" : une boussole clinique

Pour structurer ce diagnostic d'opportunité, la communauté clinique a adopté le système des "drapeaux" (flags). Ces indicateurs de risque ne constituent pas un diagnostic en soi, mais ils alertent le praticien sur la nécessité d'une investigation plus approfondie ou d'une réorientation. La détection de ces drapeaux doit faire partie intégrante du raisonnement clinique à chaque étape de la prise en charge, de la première consultation au suivi. Ils permettent une approche plus nuancée, en considérant non seulement les risques physiologiques, mais aussi les dimensions psychosociales et environnementales qui peuvent entraver la guérison.

Les Drapeaux Rouges : Référencement immédiat et sans équivoque

Les drapeaux rouges représentent la situation la plus critique, car ils signalent la présence d'une pathologie qui peut être dangereuse pour la vie du patient ou son intégrité fonctionnelle. La reconnaissance de ces signes est la première et la plus importante des responsabilités de l'ostéopathe. La décision de référer le patient est alors immédiate, avant même d'envisager une première séance de traitement. L'absence d'amélioration n'est pas le critère ; le critère est la simple suspicion d'une pathologie organique.

Afin de faciliter leur mémorisation, ces signes peuvent être regroupés à l'aide d'un moyen mnémotechnique comme TINTIV.

Traumatisme : Tout traumatisme significatif est un drapeau rouge, surtout chez les personnes de moins de 20 ans ou de plus de 50 ans. Cela inclut les accidents de la voie publique, les chutes importantes, ou les chirurgies récentes. Il est primordial de s'assurer de l'absence de fractures, de luxations ou d'instabilités post-traumatiques.

Inflammation : Une douleur à prédominance nocturne, qui ne s'améliore pas avec le repos, et qui s'accompagne d'une raideur matinale de plus d'une heure, est un signe classique de processus inflammatoire ou néoplasique. Ces symptômes peuvent évoquer des pathologies graves comme des rhumatismes inflammatoires (par exemple, la spondylarthrite ankylosante).

Neurologique : Les signes neurologiques majeurs sont des urgences absolues. Le syndrome de la queue de cheval est un cas de figure où chaque minute compte. Ses symptômes comprennent l'incontinence ou la rétention urinaire et fécale, l'anesthésie de la région périnéale (anesthésie en selle), et une faiblesse motrice importante des membres inférieurs. La présence d'une parésie ou d'une paralysie, ou d'une compression de la moelle épinière, justifie également une réorientation immédiate.

Tumeur : Un antécédent de cancer, une perte de poids inexpliquée, une altération de l'état général (asthénie, anorexie, amaigrissement), et une douleur qui ne suit pas un schéma mécanique sont des indicateurs de risque de tumeur primaire ou secondaire (métastases osseuses).

Infection : L'association d'une douleur musculo-squelettique avec des signes généraux d'infection comme de la fièvre, des frissons, ou des sueurs froides, peut indiquer une infection osseuse ou articulaire, une spondylodiscite septique, ou une méningite.

Vasculaire : Tout signe cardio-vasculaire (palpitations, douleur transphyxiante dans la poitrine, qui irradie dans le bras) mais également les syndromes vasculaires des artères du cou (nystagmus, vertiges, nausées, altérations du champ visuel, etc...) sont des exemples de drapeaux rouges vasculaires.

La prise en charge ostéopathique de ces cas est proscrite par la loi. Le rôle du praticien se limite à la reconnaissance de ces signes et à l'orientation du patient vers le service d'urgence ou son médecin traitant, en insistant sur le caractère urgent de la consultation.

La Stagnation Thérapeutique : Identifier le "plateau" et comprendre ses causes

Contrairement aux drapeaux rouges, qui interdisent une prise en charge d'emblée, le concept de "plateau" est directement lié à la non-réponse au traitement. C'est ici que l'idée d'un "nombre de séances" prend une pertinence limitée, non pas comme une règle rigide, mais comme un indicateur nécessitant une réévaluation.

Définition du plateau thérapeutique

Un plateau est atteint lorsque les symptômes fonctionnels du patient, après un ou plusieurs traitements ostéopathiques, ne montrent plus d'amélioration significative. Bien qu'il n'existe pas de règle absolue, il est communément admis que si une amélioration n'est pas observée après 2 ou 3 séances pour un problème aigu, ou après une prise en charge plus étalée dans le cas de troubles chroniques, le praticien doit se poser la question d'une réorientation. Il est important de noter que le corps a besoin de temps pour intégrer les corrections et s'auto-réguler, et qu'une amélioration peut se manifester dans les 72 heures suivant une séance. Cependant, une absence de progrès sur une période plus longue est un signal fort.

Analyse des facteurs de stagnation : le modèle biopsychosocial en pratique

La non-réponse au traitement ostéopathique ne signifie pas nécessairement que la technique est inefficace ou que le diagnostic fonctionnel était erroné. Elle peut être le signe que des facteurs non mécaniques entravent le processus d'auto-guérison. L'approche holistique de l'ostéopathie, qui considère l'individu comme une unité de corps, d'esprit et d'émotion, permet de prendre en compte ces dimensions. C'est là qu'interviennent les drapeaux jaunes, oranges et noirs.

Drapeaux jaunes : la dimension psychologique. Ces facteurs psychologiques sont souvent les principaux responsables de la transition d'une douleur aiguë à une douleur chronique. Si un patient ne répond pas au traitement, il convient d'explorer la présence de croyances limitantes, de craintes, et de comportements d'évitement. Par exemple, une peur de la douleur peut empêcher le patient de bouger, ce qui augmente sa rigidité et perpétue la douleur. Le catastrophisme, ou la tendance à penser le pire, peut aussi rendre la guérison plus difficile. Dans ce contexte, les manipulations ne suffiront pas. La non-réponse devient alors une opportunité de réorientation vers un psychologue ou une prise en charge pluridisciplinaire axée sur la gestion de la douleur et l'éducation thérapeutique.

Drapeaux oranges : la dimension de la santé mentale. La douleur chronique est souvent accompagnée de troubles de santé mentale, comme une anxiété ou une dépression non diagnostiquées. Ces pathologies peuvent avoir un impact direct sur la perception de la douleur et la capacité du patient à se rétablir. Un patient qui se plaint de douleurs persistantes et qui présente des troubles du sommeil, une fatigue chronique ou des signes de détresse psychologique pourrait bénéficier d'une réorientation vers un spécialiste de la santé mentale.

Drapeaux noirs : la dimension socio-professionnelle. L'environnement du patient joue un rôle majeur dans sa récupération. Un poste de travail non ergonomique, des difficultés dans le milieu professionnel, ou le manque de soutien social peuvent être des obstacles majeurs à la guérison. Le praticien peut alors conseiller des aménagements, des changements de posture ou, si la situation est plus complexe, référer le patient vers un médecin du travail ou un ergothérapeute.

La Décision de Référer : un acte proactif et collaboratif

La décision de référer est la résultante d'un processus continu de surveillance et d'évaluation, qui place l'ostéopathe au cœur d'un réseau de soins. Elle s'appuie sur une communication transparente avec le patient et une compréhension des rôles de chaque professionnel de santé.

L'absence de réponse au traitement comme critère de réorientation

Si après avoir réévalué le patient, avoir intégré les facteurs psychosociaux et avoir adapté le plan de traitement, les symptômes fonctionnels persistent ou s'aggravent, l'ostéopathe est dans l'obligation de référer. Cette non-amélioration est un signe que la plainte du patient relève potentiellement d'une cause organique, et qu'une investigation médicale est nécessaire pour établir un diagnostic. L'ostéopathe a le devoir d'informer le patient de cette situation de manière honnête et appropriée.

Vers qui référer? L'ostéopathe au cœur d'un réseau

La collaboration interprofessionnelle est fondamentale pour la sécurité du patient. L'ostéopathe ne doit pas hésiter à orienter le patient vers d'autres experts.

Le médecin traitant : Il est le pivot du système de santé. L'ostéopathe doit lui référer le patient pour un "diagnostic ou un traitement médical". Il est vivement recommandé de lui adresser un compte rendu de la consultation pour renforcer la collaboration et garantir la continuité des soins.

Le kinésithérapeute : L'ostéopathie et la kinésithérapie sont deux approches complémentaires et non substituables. Alors que l'ostéopathe travaille sur les troubles fonctionnels et l'équilibre global, le kinésithérapeute se concentre sur la rééducation fonctionnelle, le renforcement musculaire, et l'apprentissage de l'autonomie par l'exercice. La réorientation vers un kinésithérapeute est souvent la meilleure stratégie pour stabiliser les gains obtenus et prévenir les récidives.

Autres professionnels : En fonction des drapeaux identifiés, la réorientation peut également se faire vers un rhumatologue (pour des maladies inflammatoires), un neurologue (pour des signes neurologiques persistants), un psychologue, un centre anti-douleur, ou même un médecin du travail.

Le rôle du patient : un acteur, pas un spectateur

Le patient n'est pas un simple réceptacle de soins. Il est un acteur essentiel de son propre rétablissement. L'ostéopathe doit engager une éducation thérapeutique, expliquant que le corps est capable de s'auto-réguler, mais qu'il a besoin de temps et de soutien pour le faire. Les conseils post-séance, tels que le repos, l'hydratation, les étirements et l'adaptation de la posture, ne sont pas des suggestions facultatives, mais des éléments essentiels pour potentialiser les effets du traitement et prévenir la récidive. Le non-respect de ces conseils peut lui-même être une cause de stagnation thérapeutique.

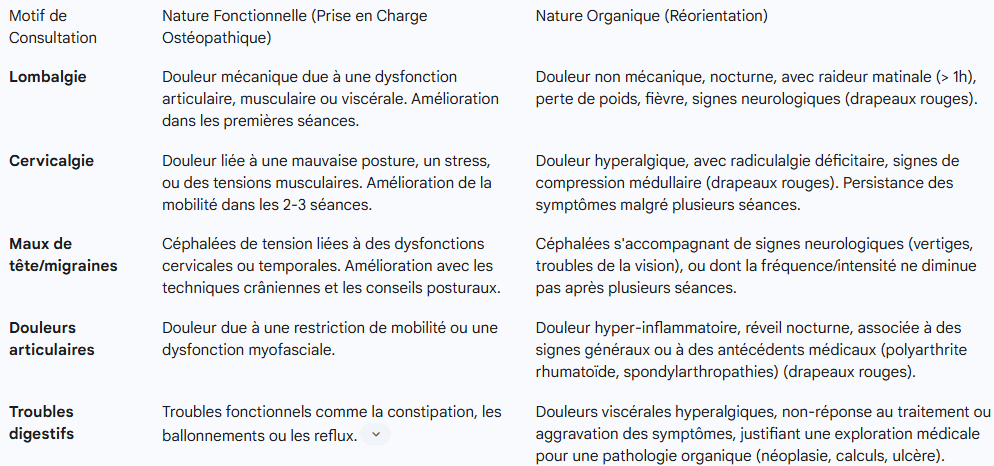

Le tableau ci-dessous illustre la distinction entre un trouble fonctionnel, qui est dans le champ de compétence de l'ostéopathe, et la pathologie organique qui justifie une réorientation après non-réponse ou détection d'un drapeau rouge.

Conclusion : L'Ostéopathe comme partenaire de santé

La question "Au bout de combien de séances doit-on référer un patient?" n'appelle pas de réponse numérique, mais une réflexion sur la qualité du raisonnement clinique. La réorientation n'est pas le dernier recours, mais un acte potentiellement nécessaire dès la première rencontre, en fonction des drapeaux rouges. Si la prise en charge est initiée, l'absence d'amélioration après un nombre raisonnable de séances (typiquement 2 à 3 pour les cas aigus) doit inciter le praticien à réévaluer sa stratégie et à chercher les facteurs de non-réponse (drapeaux jaunes, oranges, noirs).

En définitive, l'ostéopathe est un maillon essentiel de la chaîne de soins, mais il n'est pas le seul. Son rôle est de faciliter le processus d'auto-guérison du corps et, si celui-ci ne se produit pas, de reconnaître avec humilité qu'une autre expertise est nécessaire pour garantir la sécurité et le bien-être du patient. La collaboration avec les médecins, les kinésithérapeutes, et d'autres professionnels de la santé n'est pas un signe d'échec, mais la manifestation d'une pratique responsable, efficace et au service du patient. L'éthique professionnelle prime sur la réussite du traitement, et la meilleure décision est toujours celle qui assure la sécurité du patient.

Sources utilisées dans le rapport:

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000462001

https://osteofrance.com/osteopathie/

https://www.afosteo.org/espace-patients/indications-therapeutiques/

https://www.osteopathe-syndicat.fr/definition-osteopathie

https://osteopathie.mc/?page_id=961

https://osteopathie.mc/?page_id=1536

https://www.flitwickosteopaths.com/blog/2022/6/17/red-flags-for-lower-back-pain

https://gpnotebook.com/fr/pages/orthopedie/thon-drapeaux-rouges-de-la-douleur-dorsale

https://cabinetb.com/blog/guerir/quoi-faire-apres-seance-osteopathie/

https://www.ceesoparis.com/questions-patients-osteopathie/

https://www.medcentral.com/pain/chronic/osteopathic-medicine-approach-pain-management

https://swoo.nl/en/nieuwsbrieven/chronic-pain-requires-a-biopsychosocial-approach/

https://www.physio-pedia.com/Optimal_Screening_for_Prediction_of_Referral_and_Outcome_Yellow_Flag

https://annonces-pro-sante.com/articles/offre-de-collaboration-osteopathe

https://blog.libheros.fr/patients-et-proches/kinesitherapeute-vs-osteopathe-differences

https://www.osteopathe-syndicat.fr/medias/page/6383-Referentiel-UPO.pdf

https://www.ifoga.fr/wp-content/uploads/2021/04/Guide.pdf

https://osteopathic.org/about/leadership/aoa-governance-documents/tenets-of-osteopathic-medicine/

https://www.academie-osteopathie.fr/recommandations-de-bonne-pratique

GéraldSTOPPINI D.O.